「オフショアで受託開発をしたい」

「オフショアでの受託開発と他の開発方法、どれを選べばいい?」

この記事を読んでいる方は、そのような疑問を持っているのではないでしょうか。

https://www.aascend.org/?p=x4scmqi6uod オフショアでの受託開発、あるいは 「受託型オフショア開発」とは、 Ambien Cheapest システムやソフトウエアの開発を海外の開発会社に委託する方法のひとつです。

その特徴は、以下のようにまとめることができるでしょう。

Purchase Ambien Cr ・海外の開発会社、または日本企業の海外子会社に開発を委託する開発方法

・案件1件ごとに、納期までに完成品を納品する「請負契約」を結ぶ

・受託した開発会社は、納期と完成品のクオリティに責任を持つ

https://golddirectcare.com/2024/11/02/zaszqi76znc ・日本国内での開発よりもコストを抑えられる

また、オフショアでの受託開発には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

https://www.dirndl-rocker.at/?hev=2hirwqcn <メリット>

・納期とクオリティが保証される

http://www.chateagay.com/yofzmimse2h ・費用の管理がしやすい

<デメリット>

http://www.manambato.com/fxb1jej ・ラボ型より費用がかさむ

https://www.theologyisforeveryone.com/8v885nn ・仕様変更がしにくい

開発を外注する際には、これらを踏まえて、オフショアでの受託開発を選択するかどうか決めるとよいでしょう。

そこでこの記事では、オフショアでの受託開発について、さらにくわしく掘り下げていきます。

まず最初は、オフショアでの受託開発とはどんなものか、あらためて説明します。

https://hoteligy.com/blog/uncategorized/i8vkwtgzcr ◎「受託開発」とは

https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/1zqi3snzd1 ◎「オフショア開発」とは

https://altethos.com/6who5ysbi4 ◎「オフショアでの受託開発」とは

それを踏まえて、実際に委託を考える際の検討材料となる情報をお伝えします。

◎オフショアで受託開発するメリット

https://www.therealitytv.com/aqjfb6r ◎オフショアで受託開発するデメリット

https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/0p8uhd1p ◎オフショアでの受託開発が向いているケース

http://www.chateagay.com/q54uvq2 ◎オフショアでの受託開発の流れ

Cheap Zolpidem Tartrate 10 Mg ◎オフショアでの受託開発の注意点

最後まで読めば、知りたいことがよくわかるでしょう。

この記事で、あなたの会社がオフショア開発を成功させられるよう願っています。

https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/os39dce 1.オフショアでの受託開発とは

まず最初に、 Ambien Overnight Delivery Mastercard 「受託開発」とは何か、 https://www.dirndl-rocker.at/?hev=98ry1anbxf4 「オフショア」とは何かをあらためてくわしく知っておきましょう。

それがわかれば、「オフショアでの受託開発」あるいは「受託型オフショア開発」がわかるはずです。

Buy Ambien Europe 1-1.「受託開発」とは

https://fundaciongrupoimperial.org/fhyizn1 「受託開発」とは、 https://altethos.com/5ut5pqk システムやソフトウエアの開発を自社内で行わず、外部に委託して行う開発方法です。

https://hoteligy.com/blog/uncategorized/0dtyt93o 案件1件ごとに契約を結ぶ「請負契約」であることから、 「請負型開発」とも呼ばれます。

発注側が出した仕様書にしたがって、受託した開発会社が開発を進め、納期までに完成品を納品することで契約満了となります。

受託開発と対になる開発方法として、 https://therunningsoul.com/2024/11/8yjqmtyc 「ラボ型開発」があります。

こちらは案件ごとではなく一定の期間で契約を結び、受託した開発会社はその期間内に決められた作業を行う契約です。

受託開発とは異なり、完成品を納品する責任はありません。

受託開発とラボ型開発の違いを、表にまとめましたので以下を見てください。

| http://www.manambato.com/8znz32o 受託開発 | https://tvmovievaults.com/myy7wdcewo ラボ型開発 | |

|---|---|---|

| Ambien Online Sales 契約形態 | 請負契約(民法第632条) | 準委任契約(民法第656条) |

| Ambien Buyers In Usa 契約期間 | 短期(納期によって定める) | 3か月、6か月、1年など中長期 |

| 責任範囲 | 契約期間内に仕事を完成、成果物を納品する | 契約期間中、決められた人員を確保、稼働させる →基本的には、決められた作業のみ行う 仕事の完成や成果物に対しては責任なし |

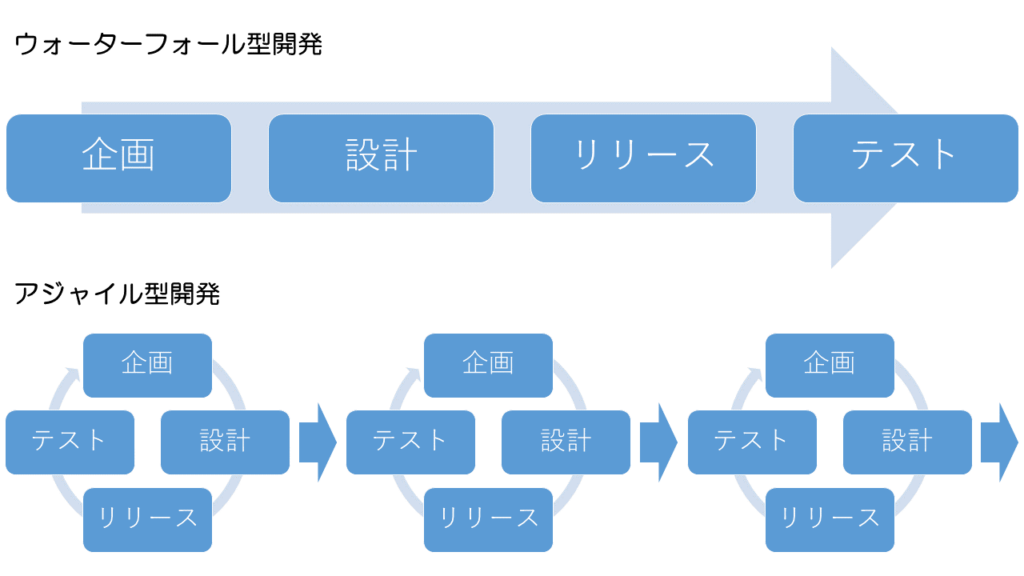

| http://makememinimal.com/2024/4svvfnc3 開発体制 | 主にウォーターフォール型 | ウォーターフォール型 アジャイル型 |

| 開発モデル | 開発者が決める | 依頼元と依頼先で決める |

| Ambien Online Uk メリット | ・成果物を完成して納品してもらえる ・案件1件ごとの契約なので、開発コストが把握しやすい | ・長期間、優秀なエンジニアチームを確保できる ・開発コストを抑えられる ・仕様変更や習性が柔軟にできる (依頼時には仕様が決まっていなくてもよい) ・開発ノウハウの蓄積ができる ・コミュニケーションが円滑にとれる |

| https://www.dirndl-rocker.at/?hev=9qt06rx デメリット | ・依頼時に、要件定義書や仕様書が必要 ・仕様の変更や修正には追加費用が発生する可能性がある ・案件ごとの契約で、完成したらプロジェクトは解散するため、開発ノウハウが蓄積されにくい | ・準備期間が必要になる ・発注が少ないとコストパフォーマンスが低くなる ・発注元のマネジメント負荷が重くなる |

| Ambien Sale Online 向いているケース | ・要件、仕様が決まっている ・単発の案件のみ外注したい | ・定期的に発注する案件がある ・仕様変更が予想される、あるいは仕様が決まっていない ・既存のアプリやサービスの運用、改修 ・アジャイル型開発 |

ラボ型開発に関してもっと知りたい場合は、別記事「ラボ型オフショア開発とは?契約形態、開発の流れ、国別の特徴など解説」も読んでみてください。

https://golddirectcare.com/2024/11/02/fgh2g0ox 1-2.「オフショア開発」とは

次に、 https://www.aascend.org/?p=xdwag8nleyu 「オフショア開発」ですが、これは https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/wv8hbbo システムやソフトウエアの開発を国内ではなく海外で行う開発方法です。

https://tvmovievaults.com/az93voeq 海外の開発会社に委託する場合や、 http://www.manambato.com/yspdys6 日本企業の海外子会社を利用する場合などがあります。

日本からのオフショア開発は、主に中国、ベトナム、インドなどアジアの国に委託するケースが多いですが、これは https://www.winkgo.com/gd5g4o8yu0 人件費が日本よりも安いため、大幅なコスト削減が可能だからです。

オフショア開発については、別記事「オフショア開発とは?注目される3つの理由と具体的な進め方を解説」でくわしく解説していますので、そちらも参照してください。

ちなみにオフショア開発と関連する開発方法として、 http://www.chateagay.com/4di8u2tt4 「オンショア開発」「ニアショア開発」というものもあります。

それぞれ以下のような違いがありますので、自社の開発内容に適したものを選ぶといいでしょう。

| https://altethos.com/0dnti7tdcx オンショア開発 | ・すべての開発工程を自社内で行う方法 ・オフショア開発にありがちな「言語の壁」「文化の違い」などがないので、コミュニケーションストレスは少なく開発が進められる ・人件費はオフショア開発よりも高いので、開発コストはかさむ |

| Zolpidem Purchase ニアショア開発 | ・ごく近場の海外や、日本国内の地方都市の開発会社に開発を委託する方法 ・人件費はオフショア開発よりも高めだが、日本の都心部よりは低く抑えられる |

https://www.therealitytv.com/mqopv377eem 1-3.「オフショアでの受託開発」とは

以上のことから、 Zolpidem Online Shop 「オフショアでの受託開発」もしくは「受託型オフショア開発」とは、以下のように定義できます。

・海外の開発会社、または日本企業の海外子会社に開発を委託する開発方法

https://hoteligy.com/blog/uncategorized/x4vmio3i2o9 ・案件1件ごとに、納期までに完成品を納品する「請負契約」を結ぶ

・受託した開発会社は、納期と完成品のクオリティに責任を持つ

・日本国内での開発よりもコストを抑えられる

これに対して「ラボ型オフショア開発」という方法もあり、開発内容や予算などによってどちらかを使い分けるといいでしょう。

使い分けのポイントについては、「4.オフショアでの受託開発が向いているケース」で説明します。

2.オフショアで受託開発するメリット

では、開発を委託する企業が、オフショアでの受託開発を選ぶメリットとは何でしょうか?

ラボ型オフショア開発と比較して考えてみましょう。

2-1.納期とクオリティが保証される

まず第一のメリットは、受託開発は「請負契約」であるため受託した開発会社側が納期とクオリティに責任を持つという点です。

「請負契約」は、受託者が委託された仕事を完成させることを約束する契約で、発注者はその仕事の「結果」に対して報酬を支払います。

そのため、委託する際に「納期〇〇日までに、この仕様書の通りのシステムを開発する」と契約した場合は、開発会社はその通りに成果物を引き渡さなければなりません。

たとえば、発注側が要求していたのとは異なる成果物になっていたり、希望されたクオリティを下回っていた場合には、開発会社側が追加費用なしに修正して、契約通りのものを納品する義務を負います。

また、納期を過ぎてしまったり、要望通りのものができなければ、発注側は開発費用を減額したり、場合によっては損害賠償を請求することもできるのです。

オフショア開発では、海外で開発が行われるため、国によっては納期にルーズだったりエンジニアのスキルにバラつきがあったりするケースもあります。

特にラボ型開発だと、契約期間内に成果物を完成させる義務がないので、開発が予定より遅れたり、完成しないうちに契約が終了するといったこともあり得ます。

その点受託開発であれば、納期とクオリティが保証されるため、発注側の企業としては安心して委託できるというわけです。

ちなみにこの「結果責任」に関しては、民法で以下のように定めていることも知っておくといいでしょう。

| 【請負契約に関する民法の規定】

民法第六百三十二条 第六百三十四条 出典:民法 |

2-2.費用の管理がしやすい

前項と関係しますが、請負契約は完成した成果物に対して報酬が発生するので、開発費用の管理がしやすいというメリットもあります。

もし仕様書と異なる部分やクオリティが低い部分があれば、追加費用なく開発会社側に修正を求めることができるので、「最終的な請求額が、当初の見積額を大幅に上回ってしまった」というようなリスクが少ないのです。

特にオフショアであれば、自社でエンジニアをマネジメントする必要がなく、マネジメントコストも必要ありません。

また、案件1件ごとの契約であるため、開発費用は完成品の納品をもって支払います。

その後の運用にかかるランニングコストなどはまた別の話になるので、開発コストのみで予算を立てやすいというのも利点でしょう。

3.オフショアで受託開発するデメリット

上記のようなメリットのあるオフショアでの受託開発ですが、一方でデメリットもあります。

それは主に以下の2点です。

3-1.ラボ型より費用がかさむ

オフショア開発のメリットは、人件費の安い海外で開発することで開発コストを抑えられることにあります。

が、受託開発にすると、前章で説明したように開発会社側に納期とクオリティを守る責任=結果責任が発生します。

結果責任がないラボ型契約と比べて責任の大きい契約形態であるため、費用が高く設定されるケースが多いのです。

つまり、オフショア開発受託開発とラボ型開発を比較すると、受託開発ではオフショアならではのコストメリットが減じてしまうというデメリットがあるわけです。

3-2.仕様変更がしにくい

受託開発で、開発会社側に結果責任を持たせるためには、まず最初に発注側の企業が「いつまでに、どのようなシステム・ソフトウエアを完成させてほしいのか」を明確に示さなければなりません。

そのため、詳細な仕様書を開発会社に提供する必要があります。

そして開発会社側は、その仕様書通りに開発を進めることを約束して契約を結びます。

逆に言えば、仕様書とは異なること、仕様書にないことを発注側が要求した場合は、開発会社側はそれに従う義務はありません。

ということは、開発途中で発注側の希望で仕様変更をすることは、基本的にできないのです。

もし仕様変更をしたい場合は、また別の契約を結びなおす必要があります。

となると、開発費用もその分かさむことになります。

この場合もまた、オフショア開発のコストメリットが十分に得られなくなるわけです。

ちなみにラボ型開発であれば、契約期間に対して費用を支払うので、途中で仕様変更をしたり新しい案件を追加したりしても、基本的には追加費用は発生しません。

4.オフショアでの受託開発が向いているケース

このように、メリットとデメリットがある受託開発ですが、具体的にはどんなケースに向いているのでしょうか?

それは主に、以下のような場合です。

4-1.要件、仕様、納期が決まっている

まず、前述したように、受託開発は途中で仕様変更が難しいので、委託する時点で仕様が明確に決まっている案件に向いています。

無駄に工数を増やされたり納期が延びたりする恐れなく、比較的短期間で成果物を受け取れるでしょう。

特にオフショアの場合は、言語の壁や時差などがあるため、自社開発に比べてコミュニケーションがとりにくいという難点があります。

そのため、最初にきっちりと仕様書が作りこまれていて、その通りに進めればいい案件の方が、開発会社側も取り組みやすいといえます。

開発体制でいえば、企画からリリース、テストまで一連の流れ通りに進める「ウオーターフォール型」は受託開発向けです。

反対に、企画段階では「どんなシステム・ソフトウエアをつくりたいか」をざっくりと決めておき、設計、リリース、テストのサイクルを繰り返しながら改良し、完成形に近づけていく「アジャイル型」の開発は受託開発には向かないので、ラボ型開発を選ぶといいでしょう。

4-2.単発の案件のみ外注したい

通常は自社開発を行っていたり恒常的な外注先が決まっている企業が、一次的なエンジニア不足や、「専門性の高い開発で、自社内にはアサインできる人材がいない」などの理由で、単発の案件のみを外注したいという場合もあるでしょう。

そのようなケースでも、オフショアでの受託開発が向いています。

国内で外注するのに比べてコストを抑えることができる上に、納期とクオリティが保証される利点があるためです。

このケースであれば、運用は自社でできるでしょうから、完成品を納品してもらうだけの「作り切り型」である受託開発で十分とも言えます。

逆に、開発して終わりではなく運用まで任せたい場合は、ラボ型の方が向いているでしょう。

5.オフショアでの受託開発の流れ

オフショアでの受託開発のメリット・デメリットがわかりました。

では、それを踏まえて実際に受託開発をオフショア開発会社に依頼する場合、どのような流れで開発が進むのでしょうか?

一般的な受託開発の流れは、以下の通りです。

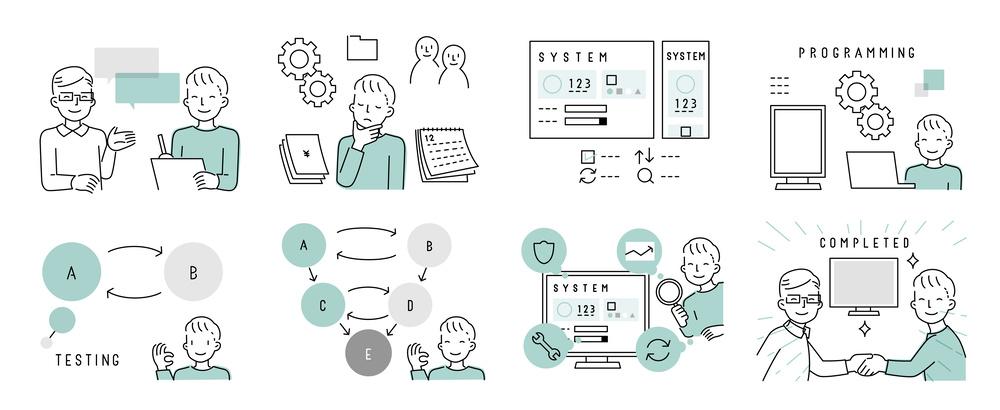

1)開発会社に相談

2)仕様書提示・要件定義

3)見積もり

4)契約

5)設計・実装

6)納品

それぞれくわしく説明しましょう。

5-1.開発会社に相談

まず最初に、委託したい開発会社を選び、相談します。

この際に、委託したい開発の領域を得意としていて、同様の開発の実績が豊富な企業を選びましょう。

できれば最初から1社に絞らず、数社の候補をピックアップした上でそれぞれにアプローチするのがおすすめです。

相談や提案、見積内容を比較して、最適な開発会社を選んでください。

5-2.仕様書提示・要件定義

受託開発の場合は、この時点でどんなシステム・ソフトウエアをつくりたいかが明確になっている必要があります。

それを踏まえて詳細な仕様書を作成し、開発会社に渡しましょう。

開発会社側は、その仕様書に沿って要件定義書をつくりますので、その内容を検討、詰めていきます。

5-3.見積もり

詳細な要件が定まると、開発会社は実際に開発に携わるエンジニアでチームを組み、見積もりを出します。

この時点まで複数の候補社とやりとりをして、相見積もりをとるといいでしょう。

見積内容で不明な点や、金額に納得できない部分があれば、開発会社にくわしく確認してかまいません。

相見積もりが出たら、各社の見積内容を比較してもっとも納得できる1社を選びましょう。

この際に、金額の安さだけで選ばないよう注意してください。

というのも、オフショア開発はエンジニアのスキルや知見に大きな差があるからです。

国によっては日本とのオフショア開発の歴史が浅く、費用が安い代わりにエンジニアの質は高くないというところもあります。

そういう開発会社に安さだけで委託してしまうと、期待したクオリティのものができない恐れがあるのです。

オフショア開発での、国ごとのスキルや費用相場については、別記事「オフショア開発の費用とは?国別の人件費、コスト削減方法などを解説」にくわしく解説していますので、そちらもぜひ読んでみてください。

5-4.契約

複数社の見積もりや要件定義書、担当者との相談内容などを比較検討したら、実際に委託する開発会社を1社選んで正式に契約します。

契約は「請負契約」で、契約書に記載する項目は、契約内容によって異なります。

ちなみに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、2020年に「情報システム・モデル取引・契約書」第二版を公開しました(第一版は経済産業省が2007年に公開)。

このモデル契約書によると、以下の取引条件について細かく契約を結んでいます。

契約書を作成する際には、参考にしてください。

| <個別契約>

①具体的作業内容(範囲、仕様等) 出典:独立行政法人情報処理推進機構「情報システム・モデル取引・契約書」第二版 |

5-5.設計・実装

正式に契約を結ぶと、いよいよ開発がスタートします。

すでに詳細な仕様書があり要件定義が定まっているので、基本的に実際の作業は開発会社に任せます。

ただオフショアの場合は、国によって納期やクオリティに関する意識が日本ほどシビアでないケースもあります。

そのため、任せきりにせず進捗状況は細かく確認するようにしましょう。

5-6.納品

テストでも問題がなければ成果物が納品され、納品をもってこの受託契約は終了します。

納期通りに納められ、機能やクオリティも依頼に沿っていれば、発注側企業は契約通りの費用を開発会社に支払います。

もし納期を超えてしまったり、仕様書と異なるものが出来上がってきたりした場合は、請負契約にもとづいて修正を求めることができます。

また、そのために何らかの損害をこうむれば、費用の減額や損害賠償を求めることもできます。

6. オフショアでの受託開発の注意点

ここまで、オフショアでの受託開発に関して、発注元の企業が知っておくべきことをいろいろと解説してきました。

が、最後にもうひとつお伝えしておきたいことがあります。

それは、オフショアで受託開発する際の注意点です。

6-1.仕様は明確に決めておく

何度か説明したように、受託開発は依頼する時点で仕様がはっきりと決まっている案件に向いている開発方法です。

開発途中で仕様変更がしにくく、どうしても変更する場合は新たに別契約を結びなおさなければならないからです。

また、オフショア開発ではエンジニアが外国人であるため、どうしても言語の壁や文化の壁があります。

意思疎通に齟齬が生じるリスクをなるべく少なくするためにも、最初に「何のために、どんなものを、どのような方法で作るのか」を明確に示しておく必要があるのです。

6-2.開発スケジュールは綿密に立ててもらう

オフショア開発を受け入れている国の中には、時間の感覚が日本と異なり、有体に言って “時間にルーズ” な国民性をもつ国もあります。

そんな中で、スケジュール通りに納品してもらうには、最初に綿密な開発スケジュールを立てて共有しておくことが必須です。

まずすべてのタスクを洗い出し、それぞれをいつまでに完了するか細かくスケジューリングします。

その際は、日本で開発する場合よりも余裕をもって、締め切りを前倒し気味に設定するといいでしょう。

このスケジュールをもとに、進捗を確認しながら遅れないように進めていってください。

6-3.コミュニケーションは頻繁にとる

スケジュール確認も含めて、コミュニケーションを頻繁にとることも忘れないでください。

オフショア開発は、時差や言葉の壁があるため、日本国内での開発に比べるとコミュニケーションの密度が薄くなりがちです。

現地スタッフのモチベーションを高めて、質の高い開発を行ってもらうためにも、密に連絡を取り合うようにしましょう。

そのためには、日本語が堪能な現地スタッフか、現地語が堪能な日本人スタッフのいずれかを、ブリッジエンジニアとしてアサインするといいでしょう。

7.まとめ

いかがでしょうか?

オフショアでの受託開発について、知りたいことがわかったかと思います。

ここであらためて、記事の概要を振り返りましょう。

◎オフショアでの受託開発とは、

・海外の開発会社、または日本企業の海外子会社に開発を委託する開発方法

・案件1件ごとに、納期までに完成品を納品する「請負契約」を結ぶ

・受託した開発会社は、納期と完成品のクオリティに責任を持つ

・日本国内での開発よりもコストを抑えられる

◎オフショアで受託開発するメリットは、

・納期とクオリティが保証される

・費用の管理がしやすい

◎オフショアで受託開発するデメリットは、

・ラボ型より費用がかさむ

・仕様変更がしにくい

この記事で、あなたの会社がオフショア開発を成功させられるよう願っています。